1980年、山本忠司、浦辺鎮太郎、松村正恒、神代雄一郎らによって発表された「瀬戸内建築憲章」は次のような言葉ではじまる。「瀬戸内海の環境を守り 瀬戸内海を構成する地域での環境と人間とのかかわりを理解し 媒介としての建築を大切にする。」

この憲章は瀬戸内以外ではあまり知られていないが、現代において私たちが「いかに木造に取り組むべきか」という問いに対し有効な示唆を与えてくれているように思う。私たちはプロジェクトに取り組む際、この憲章を旨に自問自答を繰り返している。

・単なる技術の誇示になっていないか。

・形だけの環境配慮になっていないか。

・地域に住むおばあちゃんや子どもにもその意義が伝わるか。

・補助金ありきではなく、普及性や耐久性やコストの適正解を導き出せているか。

私たち設計者は、自分たちの近視眼的なエゴではなく、より幅広い視点で「地域のための建築」を思考する必要がある。

私は2025年4月より、愛媛大学の准教授として2026年開設予定の「建築社会デザインコース」の立ち上げに従事している。設計実務というプレイヤーの視点と、地域貢献・教育というアカデミックな視点のバランスを取りながら、現在進行形で木造設計の実践を行っている。今回は、その思想を体現した「愛媛県立とべ動物園 エントランスゲート前トイレ」のプロジェクトを紹介したい。

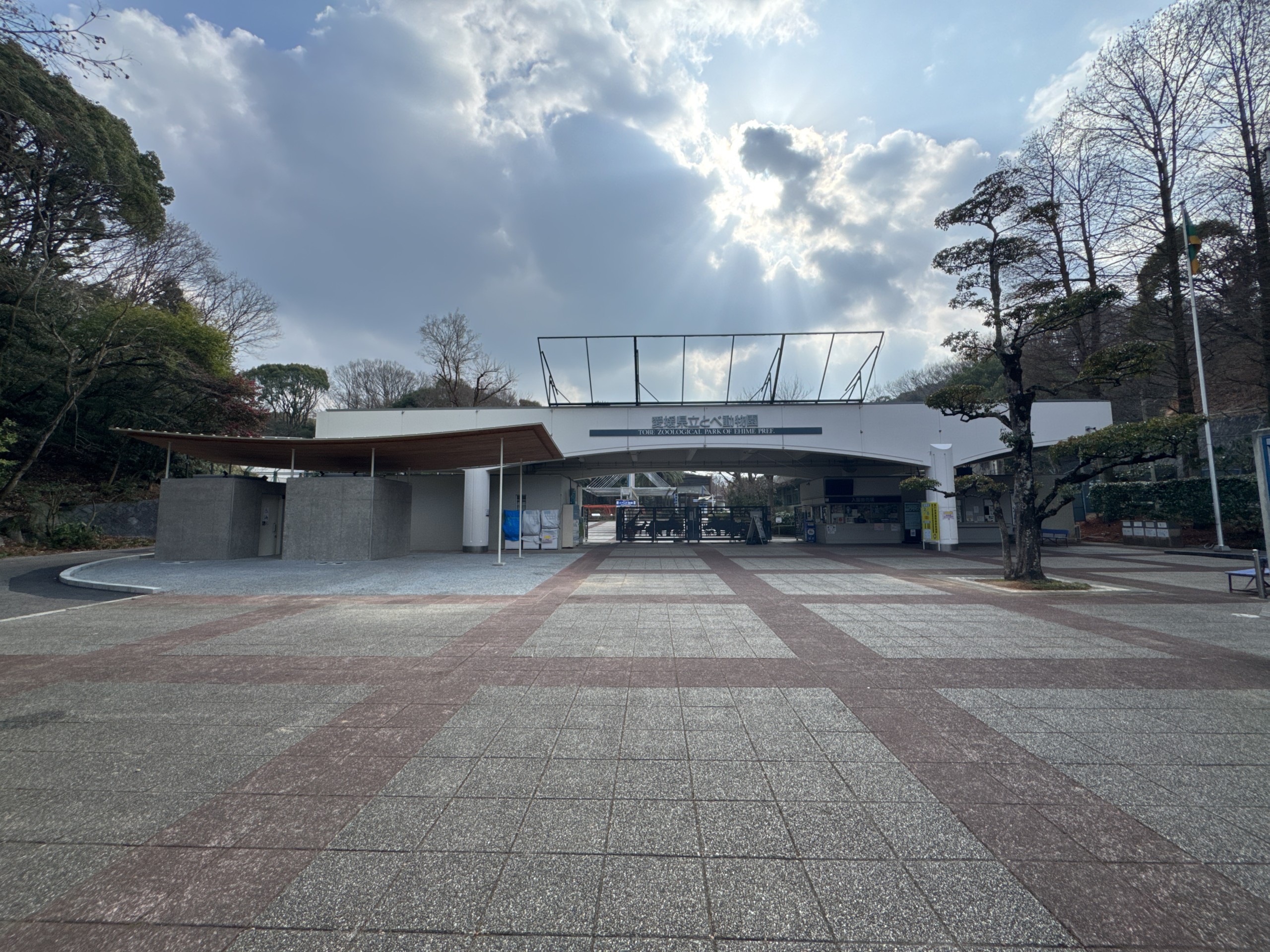

四国最大規模を誇る動物園のエントランス。その顔となるトイレのデザインにあたり、私たちは以下の構成を提案した。

1. 愛媛県産材CLTのマザーボード最大サイズ(3m×12m)をそのまま用いる。

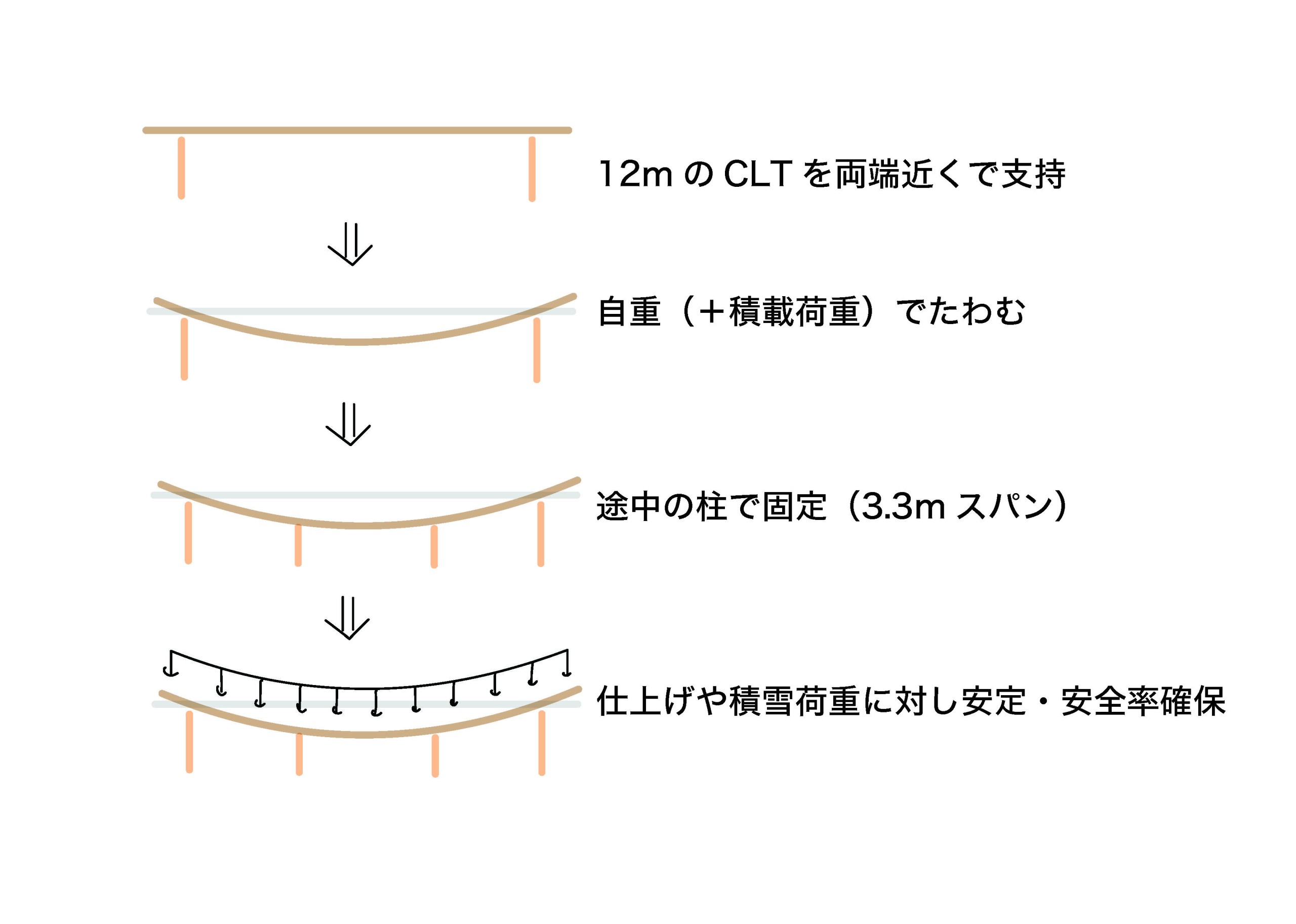

2. 12mのCLTを両端支持とし、自重によって自然にたわませる。

3. そのたわみが、既存エントランスの緩やかな曲線と呼応するデザインとなる。

特筆すべきは、CLTを意図的に「自重でたわませて曲げる」という手法である。これは日本初の試みだ。これまで私たちは8件のCLT建築を手掛け、工場や加工場へ何度も足を運んできた。そこで目にする最大サイズのマザーボード(3m×12m)は、他のあらゆる建築素材と比較しても類を見ない巨大さであり、圧倒的な迫力を持っていた。しかし、通常は輸送限界(幅2.3m程度)や重量の制約から、このサイズがそのまま建築現場で使われることはなく、分割・加工されてしまう。 今回は「1枚だけであれば斜め積載で輸送可能」という物流の解を見つけ出し、さらに工場関係者から聞いた「巨大なマザーボードはたわみが発生し、矯正に苦労している」という悩みを逆手に取った。「たわむなら、その曲面をデザインに利用すればよい」と考えたのである。もちろん、許容応力度範囲内に変形を抑えることで構造規定もクリアしている。

施工時の風景が興味深かった。理論上は自重でたわむはずだが、CLTの剛性を考慮すると、想定ラインまで下がりきらない懸念があった。そこで、積雪荷重を想定した中央2箇所の柱位置で引張力を段階的にかけることで、想定ラインまで強制的にたわみを生じさせる建て方を計画した。実際の現場では、職人が屋根の中央付近でタイミングを合わせて跳躍を繰り返し、少しずつたわみを進行させるという、現代の建築現場では稀有な光景が見られた。人の重みと動きを利用して、想定通りの美しい曲面へと導いたのである。

完成したその曲面は、既存のエントランス群と違和感なく調和し、風景に溶け込んでいる。実はとべ動物園は瀬戸大橋が開通した年に開館しており、園内には橋やそのカテナリーをモチーフにしたデザインが随所に見られる。今回のCLTの曲線は、構造的な合理性だけでなく、四国の人々にとって象徴的な「橋」の記憶を継承するものでもある。 また、自重による自然な曲面形成は、特別な仮設材や曲げ加工のガイド材を不要とし、通常であれば高コストになる曲面屋根を安価に実現することに成功した。CLTは高コストだと思われがちだが、材料単価では集成材より安価になるケースも多い。加工や接合部、施工方法を簡易化することで、コストを抑えながら迫力ある木造建築は十分に可能なのである。

愛媛大学の建築社会デザインコースには、2026年4月から一期生が入学する。地方国立大学には珍しく、意匠及び構造の若手実務家教員による地方ならではの実践的な教育を実施するが、その中でも今後の地域の鍵を握るのは「木造」だと考えて教育カリキュラムを作成している。人手不足や若手設計者の大都市流出が加速する中、愛媛という森林資源が豊かな地域では木造こそが、地方で設計に取り組む最大のメリットになり得るからだ。地方には森林資源があり、製材所、加工場、そして現場がすべて身近な距離で完結し、木造で建築をつくることは地域内経済の循環に直結する。 木造の楽しさ、そしてダイナミックさを学ぶことで、地域に残って建築を志す若手を増やしたい。そして彼らが、地方ならではの高い解像度で木造の可能性を広げていく。その礎を築くべく、今後も領域を横断しながら、瀬戸内建築憲章を実践するように真摯に建築と向き合っていきたい。

(矢野寿洋/矢野青山建築設計事務所共同代表・愛媛大学建築・社会デザインコース准教授)

・プロフィール

矢野 寿洋

1981年愛媛県生まれ。

2004年東京大学卒業。

2006年東京大学大学院修士課程修了。

2006年~2013年新居千秋都市建築設計勤務。

2013年矢野青山建築設計事務所設立。

2015年~2017年東京大学生産技術研究所特任研究員。

2025年より愛媛大学准教授