朝方アトリエのスタッフと新しいプロジェクトについてZOOMで打ち合わせをして、今は地方案件の現場確認のために新幹線車中でこの原稿を書いている。長い移動なので、3〜4作品ほどはデザイン検討がデベロップできるだろう。この文章の他にもう一本締め切りを過ぎた原稿作業があるから、終わらずとも手はつけておきたい。そうだ現地に着く直前に、朝方のミーティングについてスタッフが作業した結果を確認するZOOMもある。

たぶん、建築家はみんな、ずっとそんな忙しい時間を過ごしている。

そこで、ふと車窓に目を向ける。次々に目に入ってくる都市は、あるいはそれを構成する建築群は、残念ながら決して美しいとは言えない。こんなに僕たちはデザインに時間を割いているのにも関わらず、だ。

デザイナーはみんな頑張っているんだけれど、この現実は何なんだろうと思う。問題はきっと、何をデザインするか、をデザインできていないことにある。発注されるプロジェクト、募集されるコンペティションやプロポーザル、それらに全力で取り組んでいる私たちではあっても「何をデザインするべきか?」について、頑張って考えているか?デザインしているか?ということだ。巨大だったり、時には国家的だったりもする困難なプロジェクトに対して、心身を削って頑張っているにも関わらず、頑張る対象を理性的にデザインできていないことから来る、建築事業や建築家への社会不信。それを頻繁に、そして身近にも感じることが多い昨今である。

前置きが長くなってしまったが、今回のStroog社とSYNEGIC社の企画「あったらいいことをデザインする」は、その意味で意義深いと考えている。さまざまに社会システムから要求される日常のプロジェクト群を一旦脇に置くというか、少しの間放っておく。そして世の中をぐるっと見渡して、何にデザインが足りていないか?をフラットな眼差しで観察し「あったらいいこと」を探してみるわけだ。

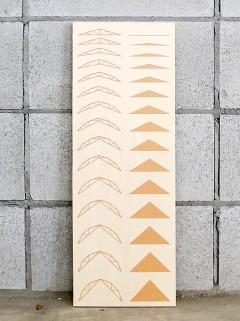

それはもうたくさんのお題がゴロゴロと転がっていることに、すぐに気づくわけだが、僕が今回取り上げるのは、住宅地の道路沿いにばらばらと並んでいる駐車場の簡易な屋根群、いわゆる「カーポート」である。その用途から必然的に宅地の道路側に寄せられているから、街並みを形成する重要な景観要素になるにも関わらず、これがキチンとデザインされていない。しかも宅地の道路沿いの部分は、街と住民を関係づける重要なインターフェースであるはずなのに、そんな考えは微塵も見えてこない。こんなカーポートをデザインの対象とし社会実装する(←ここ大事!)ことで、世の中(今回は住宅地)はグッと豊かな環境に変化するんじゃないだろうか。

というわけで、今回の「あったらいいな」は「カーポート」である。

宅地内、道路境界線に沿って、伝統的な〇〇造り家屋のように、ゲート状の工作物を設置する。このゲートの中には必要な駐車台数(最大5台)と、「離れ」としての機能を持つ小さな空間が配される。車がない時には庇下のコモンスペースとなって街に供され、小さな空間はたとえば趣味の音楽室やアトリエ、お母さんが主催する教室やネイルサロンとなって街の人たちの日常的な居場所になっていくだろう。コロナ以降定着したリモートワークの空間としてもいい。人がいて交流し、楽しんでいる様子が、街並みをつくる通りのファサードになるわけである。

そしてこれを近年話題のエコロジカルな新しい木材CLT(Closs Luminated Timber)板と一般流通製材のハイブリッドで作ることにした。CLTを補助的に用いることで最大5台の大きな間口を実現可能にするだけでなく、間伐材を含めた無駄なく森林資源を活用できるCLTは林業を持続可能にし、その結果、山地の環境を保全し、水資源や河川、これにつながる海洋に至るまで環境を連鎖的に改善する期待の材料である。さらに木材はCO2ストレージとして機能するので、地球温暖化の改善に直接的に寄与もする。また温かみがあり、建設後も人が手を加えられる木材で作ることで、住人をはじめ街の方々の参与もしやすくなるだろう。木で作ることで「みんなの居場所」となるわけだ。

この「あったらいいな」プロジェクトの第一弾を実現するパートナーは、木造大空間を実現する先進的ジョイントメーカーStroog社である。Stroog社はその本社を私たちが手掛けさせていただいていてご縁があるが、大規模都市木造を実現し、さらに普及させることで、先に述べたような地球環境の改善までを見据えている、国内エコ・コンシャス企業のリーダー的存在である。

資源のないこの国で、木材は唯一と言っていいほどの、国内供給可能な資源と言っていいだろう。Stroog社代表の大倉兄弟と話していると、この木材という資源で世界中に輸出可能な商品を作ることも見据えていることが分かる。優れたデザインで、無駄なく木材が使え、運搬効率も高いこの商品が世界中に供給されることで、環境改善効果はさらに高まっていくはずである。ここにも壮大な「あったらいいな」がある。

さて、そろそろ到着の時間だ。

社会から要請を「受けて」する仕事に加えて、作り手から「発する」仕事を始めてみようと思う。何をデザインするべきか?そこをデザインすることで、住宅地の風景から、夏場の気温まで、目の前の世界はきっと変わっていくはずだ。

豊かな未来の世界にグリップする仕事を頑張るのは、きっと愉快なことだろう。

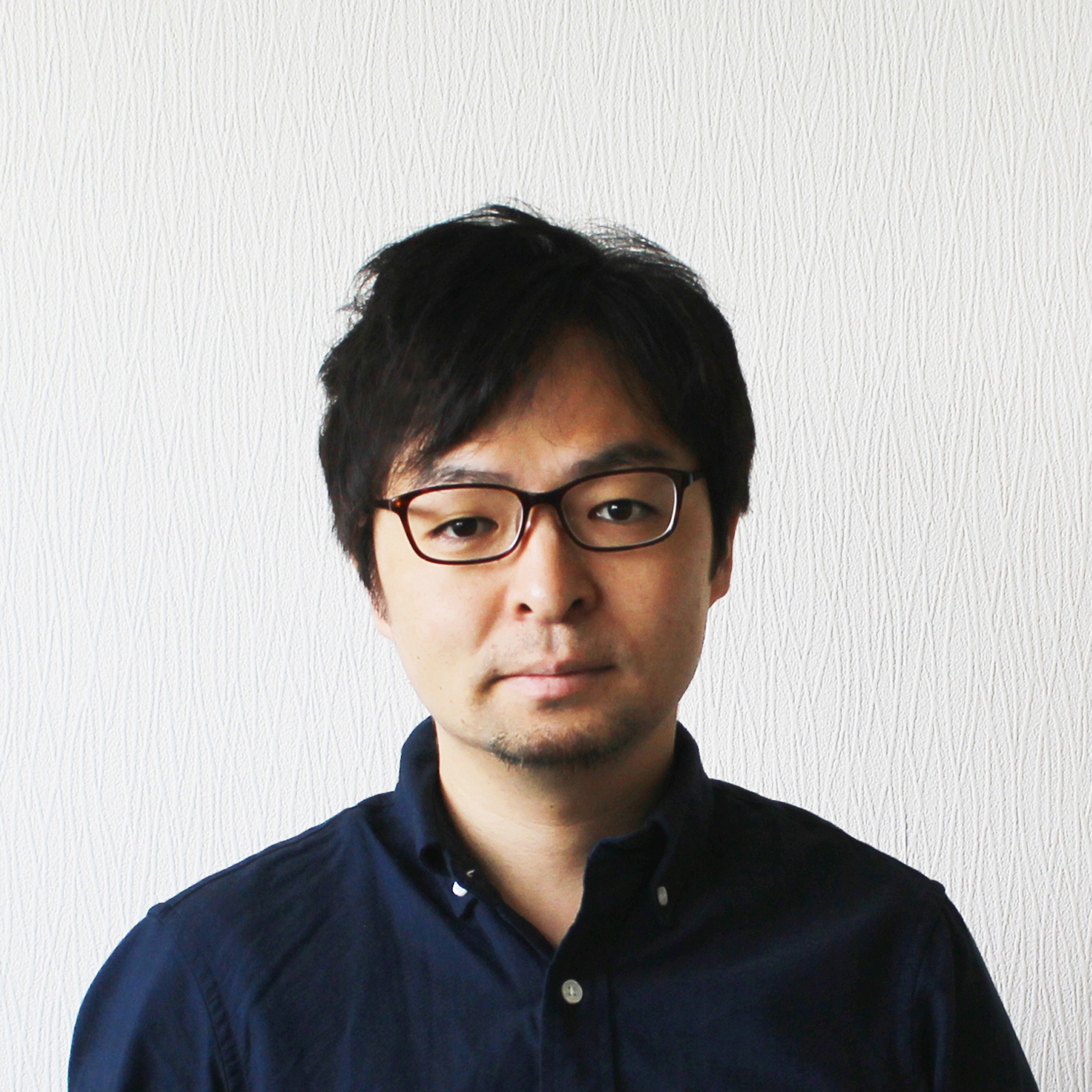

(原田真宏/MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO主宰建築家・芝浦工業大学建築学部教授)

原⽥ 真宏 Masahiro Harada

[学歴・職歴]

1973 静岡県⽣まれ

1997 芝浦⼯業⼤学⼤学院建設⼯学専攻修了

1997-2000 隈研吾建築都市設計事務所

2001-2002 ⽂化庁芸術家海外派遣研修員制度を受け、ホセ・アントニオ&エリアス・

トレースアーキテクツ( バルセロナに所属)

2003 磯崎新アトリエ

2004 原⽥ ⿇⿂と共に MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO 設⽴

2008 芝浦⼯業⼤学 准教授

2016- 芝浦⼯業⼤学 教授

原田 麻魚 Mao Harada

[学歴・職歴]

1976 神奈川県生まれ

1999 芝浦工業大学建築学科卒業

2000 建築都市ワークショップ

2004 原田真宏と共に MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO 設立

2013 – 2014 東北大学工学部非常勤講師

2019 – 2021 東京大学工学部非常勤講師

2022 - 東京理科大学 工学研究科 建築学専攻 非常勤講師

2022 - 早稲田大学 建築学科 非常勤講師

2023 - 名古屋工業大学 非常勤講師

2023 - 東京大学農学部非常勤講師

MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO

[受賞歴]

2003 SD Review2003 ⿅島賞

2008/2009/ AR Awards

2011/2015

2009 Design Vanguard 2009 ARCHITECTURAL RECORD TOP 10

Architects in the World (USA)

2010 RECORD HOUSES 2010 Architectural Records(USA)

2010/2014 LEAF AWARDS

2014 富⼠⼭世界遺産センター(仮称)公募型プロポーザル:優秀者(⼆等)

2015 第26回 JIA新⼈賞

2015 第25回AACA賞第14 回芦原義信賞

2017/2018 ⽇本建築学会 作品選奨

2018 JIA⽇本建築⼤賞

2018 第59回 BCS 賞受賞「道の駅ましこ」

2020 ⽇本建築学会賞(作品)「道の駅ましこ」

2021 第62回 BCS 賞受賞「知⽴の寺⼦屋」

2022 第31回AACA賞 優秀賞「A&A LIAM FUJI」

2023 JIA優秀建築賞「Entô」

2024 第64回 BCS賞受賞「Entô」

2024 第34回AACA賞2024 優秀賞「ROOFLAG」